フルートの材質と音色について(論文ダイジェスト)

-1- はじめに -2- 論文を読む前に:フルート材料の物性

-3- 論文を読む前に:音圧反射率 -4- 論文を読む前に:音波の透過損失

-5- 論文を読む前に:まとめ -6- 文献1:金、銀、プラチナ_フルートの音色

-7- 文献2:材料の違いによる音色試験 -8- 文献3:フルート用金属材料(米国特許)

-9- 文献4:フルートの音色に対する材料の影響

-10- 文献5:尺八の音色に及ぼす管材の影響

-1-

| -1- はじめに |

笛(フルート、ピッコロ、しの笛、尺八とか、息を吹き込んで音を出す楽器) リードを持たないので エアリード 楽器とも言われてますが、その材質のお話です。 たとえば尺八なら、 「絶対誰がなんと言っても【竹】。 それ以外はぜーーんぶまがい物」 とか、 フルートなら、 「全て18Kゴールドで出来たこのフルートは、きらびやかでマイクを通さずに遠くまで届く力強い音色で‥‥ うんぬん」 とカタログに書いてあったり、 「プラチナの音は全然違うよ。」 という話があったりする、その材質です。 最近何気にこの話が気になり、いろいろ調べてみたら、もう何年も論議されている古くて新しい問題のようですね。 今回調べたら、日本国内や海外で執筆されたまじめな論文や特許や個人法人のHPが30件ほど出てきたので全部読みました。 (大変だった) 「まじめな」とは、真実を追究しようという意気込みが感じられる文書のこと。 どこから見ても読んでも自分の経験じゃないのに、 「洋銀は軽い吹奏感で金は重い。 初心者には金やプラチナはきついです」 なんていうのは除きました。 そういうのはメーカのHPにたくさん書いてありますヨ。 フルートの音色に影響しそうな要因はたくさん考えられます。 ‥たとえば ・ 吹奏者の技量 ・ フルートの外形寸法 ・ フルートの材質 ・ メカ部分の調整 ‥などなどです。 材質を問題にしたいのであれば、材質の違いだけを比較して他の条件が入り込まない工夫をする必要がありますが、材質を言う人は誰がなんと言っても材質にしか目が向いていないことが多いようです。 たとえば、「先日金メッキのフルートと銀メッキのフルートを吹いたけれど、私の耳でも音が全然違っていた。だから材質によって音は変わるのです。」 などと言いますが、音が違わないなんて言っているのではないのです。 楽器によって音は違うのです。 ただしその違いが本当に「材質」によっているのかどうか。 ということなのです。 折角調べたのでここに公表したいと思います。 長いですがしばらくお付き合いください。 |

-2-

| -2- 論文を読む前に:フルート材料の物性 |

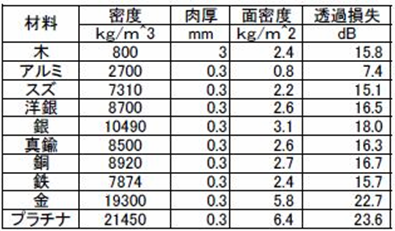

フルートの出音は何かといえば、フルートの管内で反射を繰り返して発生した音波が、 1) 唄口、トーンホール、端部の開口部から放射される。 2) フルートの管壁を透過して放射される。 これら1)、2)の和であると考えられます。 このときに、出音が管の材料に影響を受けるとするならば、 1) 管の内部で音波が反射するときに、管の材料の影響を受ける 2) 管壁を透過するときに管の材料の影響を受ける この二つが考えられます。 そもそも材料が違えば音の反射や透過率は異なるのが当然で、そのために防音施工業者さんやスピーカの製造メーカは苦労されているわけですが、 では材料の違いによる反射や透過の差異がどの程度であり、どのくらいの割合で音色に影響しているのか。 を考えるのがこの書き物の目的です。 以下、「管壁での音の反射率」と、「管壁を通過する際の音の透過損失」について考えてみたいと思います。 ****** 一部に、「管自体が音波の振動と共鳴」するので、共鳴に関連の深い材料の機械的性質が音色に影響するのだという主張があります。 弦楽器の場合は胴体の材料が直接出音の音色に影響するのでその類推と思われますが、管内で発生した定在波による音圧では、ほぼ剛体とみなせる円筒形状のフルート管壁が共振することは無いということがすでに100年も前に検討されています。 明らかに起りえないことがらを長々説明するのは気が重いので、ここでは管の共振には触れません。 ****** まずは材料の物性を確認します。 フルートの材料には、木、洋銀、銀、金、プラチナなどが使われています。 音の伝播に関係する各材料の性質は下表のようになります。 表 各材料の性質  この情報から、材料の音響インピーダンス(Z)という値が計算できるのです。 急に難しい言葉が出てきましたが、なんということもありません。 音響インピーダンスというのは音の伝わりやすさを現す指標で、二つの物体が接触しているとき、この値が近いほど音は伝わりやすくなり、値が異なるほど反射しやすくなります。 表 各材料の音響インピーダンス ちなみにm^3 は、mの3乗。 つまり立方メートルのこと。 以下に、上記の表で得られた値を使ってフルート内部の音波の反射と、フルート管壁を透過した音波の透過を中心に、音色の変化を検討していきたいと思います。 |

-3-

| -3- 音圧反射率 |

フルートの内部で発生した音波は、フルートの管壁に何度も反射して共鳴し、音になるわけです。 それではまず、空中を伝わる音波が管の壁にぶつかったときに、いったいどのくらい反射するのかという問題を考えてみましょう。 反射するときの反射率が大きいほど減衰が少なく(つまり長く響く)、反射率が小さいと減衰が大きい(すぐに消える)という違いになって聞こえると考えられます。 音波の反射率は音響工学の基礎の基礎。 教科書の2ページ目くらいに書いてあります。 空気を伝わる音波が固体の壁にぶつかったときの反射率を R (%) とすると、 R(%) = (Z2-Z1)/(Z2+Z1) × 100 Z1: 空気の音響インピーダンス Z2: フルート材料の音響インピーダンス 表 空気を伝播した音波が各材料にぶつかったときの音圧反射率(%) 空気の音響インピーダンス(429)が固体材料(例えば洋銀33,582,000)に比べて約8万分の一とあまりにも小さいので、全ての材料で99.9%以上の反射(ほぼ全反射)になっています。 ちなみに洋銀の音圧反射率が99.9972%。 金では99.9985%。 その差0.0013% (百万分の13)。 ただし、これは音波が管の壁に1回反射したときの反射率ですので、何度も反射すると、例えば洋銀なら 1回目の反射での反射率=99.9972% 2回目=99.9972×99.9972% 3回目=99.9972×99.9972×99.9972% n回目=99.9972%のn乗 になり、反射を繰り返すほど、音の大きさは小さくなっていきます。 ちなみにフルートの管長を30cmとすると、 音速は320m/secなので、1秒間の間に 320(m)/30(cm)=320/0.3=1066回 1066回の反射が起ることになります。 1066回目に反射した音波の大きさは、元の音波の大きさを1とすると 洋銀:99.9972%の1066乗 = 96.852% 金:99.9985%の1066乗 = 97.891% 音波の空中での伝播減衰など、共通の減衰条件は考えず、材料だけの影響で変化する減衰を計算すると、出音はそれぞれ1秒後には 洋銀: 96.852% (100分の3.15減少) 金: 97.861% (100分の2.14減少) に減少しています。 この違いを果たして人間が感知可能かという問題を、国内外の多くの研究者が実験で確認しようとしていますが、海外/国内研究文献を読む前にもう一つだけ「音波の透過損失」を確認しておきたいと思います。 |

-4-

| -4- 音波の透過損失 |

前章ではフルートの管内部で多重反射した音波の減衰を考えましたが、次は音波の透過について考えます。 前章で述べたように、フルートの出音は管の開放部分(唄口やトーンホールや端部の開口部)から放射される音(前章で検討)と、フルートの管を透過して空中に放射される音(この章で検討)の合成と考えられます。 (その1)でも書きましたが、フルート管内気柱の定在波による音圧は小さすぎるので、剛体であるフルートの本体を共振させないことがはっきり判っています。 従って、ここでは共振には触れません。 音波の透過損失とは、空中で鳴っている音が壁を通り抜けるときにどのくらいの割合で透過するのかを表す指標であり、家屋が密集している最近の住宅事情より、防音の観点から建築業界では深く研究されています。 大きな音でカーステ鳴らした車が通り過ぎたときや、下の階の部屋で鳴っているステレオの音は、ベース音だけがやたら大きく聞こえることからも判るように、音波の透過損失は音波の周波数によって異なります。 その簡易計算式はこのようになっています。 TL = 18 log (f×M) - 44 TL:音波の透過損失(dB) f: 音波の周波数 M: 材料の面密度 結果はこんな感じ。 ここでは、オーケストラがチューニングに使うA音(440Hz)の1オクターブ高い音(880Hz)を例にとって計算してみました。  それぞれの材料に対して、フルートで実際に製造されている標準的な肉厚で計算しています。 例えば木管なら3mm、洋銀なら0.3mmという具合。 表を見ると、洋銀の管を通り抜けた音は、管の中で鳴っている音の16.5dB小さい音。 ということが判ります。 16.5dB は約0.025なので、これは1000分の25の大きさの音が管を通過して空中に放射されていることをあらわしています。 同様に、金製の管を通り抜けた音は22.7dB。 これは管の中で鳴っている音に対して1000分の6の大きさの音が透過しているということです。 フルートの出音が、管内部から直接空中に放射された音成分と、管壁を透過して放射された音成分の和ということを考えると、外に放射された音の合成の成分は次のようになります。 洋銀: 直接空中に放射した成分 + 管の壁を透過して放射した成分 = 1 + 0.025 = 1.025 金: 直接空中に放射した成分 + 管の壁を透過して放射した成分 = 1 + 0.006 = 1.006 例えると、1025人の合唱団と1006人の合唱団が出す音の違いということになります。 大変小さい違いですが、人間の能力は一般的な予想を上回って遥かに優秀であることが多いので、あるいは人間にも感知可能かもしれません。 それについては文献調査の章で検討します。 |

-5-

| -5- 論文を読む前に:まとめ |

これまで、フルート材料の物性に着目し、出音が材質によって変化しそうな要素を検討してきました。 その結果、管内で1秒間反射した音波は、 洋銀: 96.852% (100分の3.15減少) 金: 97.861% (100分の2.14減少) このように、材料だけに起因する反射損失を見ると、洋銀と金では1秒後に約100分の2から3程度出音が減衰していることがわかり、 管を透過する音波は、管内の音波の大きさを1とすると、 洋銀: 0.025(1000分の25) 金: 0.006(1000分の6) このように音波が透過することが判りました。 これより、洋銀と金の比較では、実に音圧レベルで100分の3程度という大変小さな差異しかありませんが、この数値だけを見て人間が感知できないと言い切るわけにはいきません。 人間が感知可能かどうかを確認する最も直接的な方法は、フルートの材質を判らないようにして音を出し、十分に鍛錬した聴衆がそれを聴いて違いが判るかの実験(ブラインドテスト)をすることです。 以下の章では、国内/海外で行われた聴衆のブラインドテスト、演奏者のブラインドテストに加え、研究者がそれぞれの視点から検討を行った文献を紹介し、その結果を皆で見ていきたいと思います。 |

-6-

| -6- 文献1:銀、金、プラチナ_フルートの音色 |

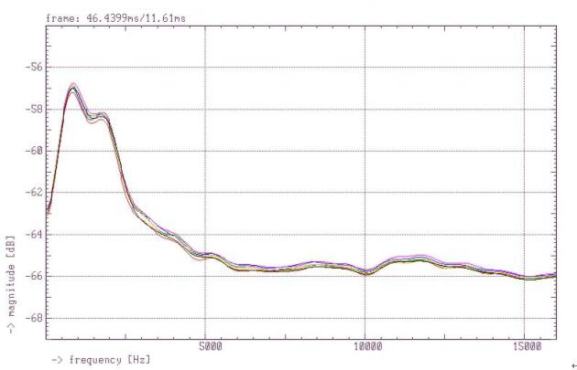

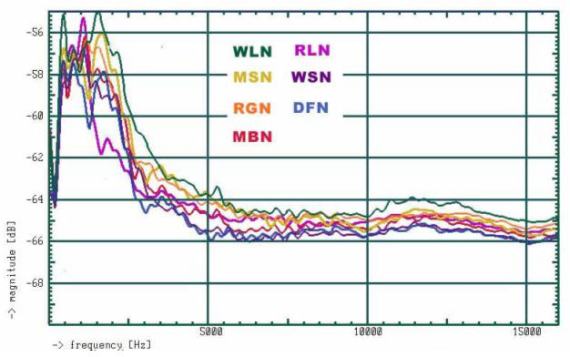

論文の概要 (原題)SILVER, GOLD, PLATINUM - AND THE SOUND OF THE FLUTE (原文ドイツ語) Matthias Bertsch(工学博士) Ass. Mag.大学 http://iwk.mdw.ac.at/Forschung/english/linortner/linortner_e.htm ウイーンフィルハーモニーオーケストラ所属のプロ奏者や、100人を超す音色鑑定者を駆使して体系的に検証を試みた論文です。 ****** 以下要約 ****** 実験に使用したフルート: 同一メーカの銀メッキ製、総銀製、9金製、14金製、24金製、プラチナメッキ製、総プラチナ製の7本 価格幅:42万円から1000万円 フルート奏者: ウイーンフィルハーモニーオーケストラ所属の7人のプロ奏者を含む15人 音色判定者: 111人 実験1と2は、音色のスペクトル分布解析である。 スペクトル分布解析とは、音色の中にどのような周波数成分がどのくらい入っているかを解析してグラフにしたもので、声紋鑑定などに利用されるほど、音色の違いを見るのに優れた分析方法です。 実験1 実験1では、1人の奏者が7本の異なるフルートを吹いたときの音色のスペクトル分布を比較。 下記は結果の1例です。  図:1人の奏者が7本の異なるフルートを吹いたときの音色のスペクトル分布 図より、1人の奏者が材質の異なる7本のフルートを吹いた場合、音色の違いは周波数スペクトルの0から16kHz上で最大0.5dB以下であった。 実験2 1本のフルートを7人の奏者が吹いた場合のそれぞれのスペクトル分布を比較。 下記は結果の一例です。  図:1本のフルートを7人の奏者が吹いたときのスペクトル分布 図より、7人の奏者が1本のフルートを吹いた場合、音色の違いは周波数スペクトルの0から16kHz上で最大7dBの差異があることが判る。 上記実験1と実験2のスペクトル分布図から明らかなように、フルートの音色は材料による違いよりも演奏者による違いのほうが圧倒的に大きいということが判ります。 実験3と4は、あらかじめCDに録音したフルートの音色を音色判定者に聴かせ、それぞれ材質を当てる実験です。 実験3 一人の演奏者が7本の異なる材質のフルートをでたらめな順番に吹いて、判定者がそれぞれの音色がどの材質かを投票。 これを7人の演奏者が順に行う。 投票結果を集計したところ、材質が当たったケースは1件も無かった。 実験4 1本のフルートを7人の演奏者が順に吹き、音色鑑定者が音色の良い順番に順位を付けていく実験。(1が最高点。5が最低点) 7本のフルートを順不同で吹いていった。 結果は下記でした。  一応点数の高い順に並べてありますが、数値間の差異が小さいので材質間に統計的なばらつき以上の優位性は認められないという結論でした。 【感想】 有名オケ所属のプロ演奏者と100人以上の音色鑑定者のスコアを集計した大作と思います。 要約すると、オーケストラのプロ演奏者と音色鑑定者に対してブラインドテスト(目隠し判定テスト)を行った結果、フルートの音色が材質によって違うということを聞きわけられた人はいなかった。 ということになります。 疑問点があるとすれば、完全なフルート(非常に複雑なメカ構造を有する)を使用して実験を行っているため、データの中にフルートの形状の違いが含まれていると思われること。 材質と音色のみを問題にするのであれば、キーやトーンホールの無いシンプルな円筒フルートで比較するべきと思う。 |

-7-

| -7- 材料の違いによる音色試験 |

論文の概要 (原題)THE TONE TEST OF MATERIALS (原文英語) JIM SCHMIDT 4480 North Academy ave. Sanger, CA 93657 http://users.cvip.net/~js210/tone.html 物理学者たちが、「フルートの材質は音色に無関係」と公言することに我慢ならず、「材質と管の肉厚は、確かに音色に影響する」ことの検証を試みたフルート奏者の研究。 ******以下要約****** 管の材質や管厚が音色に影響を与えるか否かの実験は数多く行われているが、音色の違いがあったとしても、それが材質によるものか、またはフルート製造上の微小な寸法誤差によるものかを区別するのは非常に困難である。 たとえ全く同じ設計図で材質や管厚の異なる丸棒(フルートを最も単純化したモデル)を製造しても、ヘッドジョイントや唄口の製造/加工上の誤差は必ず生じる。 そこで今回、0.5mm厚の純銀製キーなしフルート(重量:260g)を作成した。 比較のために異なる管厚のフルートを製造すると、ヘッドジョイントや唄口の要因が入り込むので、フルート管の曲面にぴったり密着する約50gの鉛製パッドを2個製作し、クランプによってフルートに取り付けたり取り外したりすることでフルートの重量を変化させた。 これにより、全く同一のヘッドジョイントや唄口を使用して、異なる重量のフルートの音色を確認できることになる。 フルートの重量を変化させたときに音色も変化しているとすれば、異なる密度、重量、管厚などフルート材料の違いによって音色は変化することの証明になる。 製造したフルートは下記。 キーパッドなどのメカ部分を有しない丸棒、総銀製フルートである。 この丸棒にランダムに鉛のパッドをクランプで取り付け、吹奏感を確認する。 クランプを取り付けてフルートの重量を変化させたとき、吹奏のために手に持つと重量変化を感じてしまうので、正しいブラインドテストにはならない。 そこで、フルートの両端を吊るし、唄口に唇をあてがうだけで吹奏できるようにした。 また、演奏者は目隠しをした。 実験状況を下記に示す。 実験結果 演奏者に判らないよう、ランダムに鉛パッドを取り付けたり取り外したりして吹奏し、音色の確認を行った。 その結果、音色の「暗い/深い」または「明るい/軽い」の違いを確認することができた。 この違いは、専門家にとっては明瞭な違いとして認識されると思われるが、初心者にはあるいは困難かもしれない。 今後の課題として、 1. 異なる重量を有するフルートの音色スペクトル分布を測定したい。 2. 各種材料の丸棒に簡単に取り付けられるプラスチック製ヘッド(唄口付き)を製造し、より公平な条件で異なる材料の音色を確認したい。 【感想】 「物理学者には判らないかもしれないが、芸術家には判ることもある」 という切実な(?)想いを証明しようとした意欲的な実験。 ただし、音色の違いを誰が見ても判るような客観的な形(例えばパワースペクトラムなど)でレポートできていないことが残念。 また、何回の試験を行い、正答率が何%あったのか、しかもその正解率は、確率的に偶然正解する数値を十分上回っていたのかを証明する統計的データが無いため、残念ながら判断のしようが無い。 是非今後の課題を実行に移してレポートしてほしいと思う。 |

-8-

| -8- フルート用金属材料(米国特許) |

文献の概要 (原題)Metallic material for flutes (原文英語) 米国特許:US4,971,759 YAMAHAが米国に出願し、公開中の特許である。 (米国特許検索で上記の番号または発明の名称(原題)を入れれば原文を読むことできますよ) US特許庁のURL http://www.uspto.gov/index.html 銀合金にニッケル、鉄、銅などの金属添加剤を特殊な配合で添加することにより、ミドルからハイトーンのサウンドが素晴らしくなる。 ‥というもの。 ******以下要約****** (以下は概要を示したもので、特許の英和翻訳ではありません) 特許請求の範囲(概要) 1. 銀に、5から28重量%の銅、さらに、ニッケル、鉄、コバルト、クロムの添加剤グループから単独に、または組み合わせて0.05重量%から1重量%を添加した金属材料で製造したフルート。 2. 請求項1で説明したフルートであり、少なくとも前記材料の1部を構成する金属結晶の粒径が、20μmから45μmであるフルート。 請求項3から12まで、このような金属仕様が続く。 発明の背景 銀合金で作成されたフルートの音色を向上させる技術に属する。 フルートが発する音色についての近年の科学的研究成果によれば、材料硬度、金属結晶粒の直径、および結晶方位が音響的な特徴に影響を及ぼすと言われている。 この見地から、より柔らかで大きな結晶構造を有する材料がフルートの音色に悪影響を及ぼすと考えられる。 この件に関して有効な手立ては講じられていなかった。 発明の要約 本発明の目的は、銀合金製のフルートの音色を向上させることである。 一つの局面としては、銀に、5から25重量%の銅、さらに、ニッケル、鉄、コバルト、クロムの添加剤グループから単独に、または組み合わせて0.05重量%から1重量%を添加した金属材料で製造したフルートである。 また、別の局面では、銀に、5から28重量%の銅、さらに、マンガン、チタン、ジルコニウム、シリカの添加剤グループから単独に、または組み合わせて0.05重量%から1重量%を添加した金属材料で製造したフルートである。 発明の詳細な説明 上記の2つの局面に従ってテストサンプルをそれぞれ14本作成し(つまり合計28本)。 その製造工程の詳細を述べている。 また、作成したサンプルフルートの音色を、◎(とても良い)、●(良い)、○(普通:悪くはない)に分類している。 【感想】 すごくお金がかかっていると思われる実験ですね。 物理学者が何を言おうと、世界のYAMAHAさんが大金を投じ、 「フルートが発する音色についての近年の科学的研究成果によれば、材料硬度、金属結晶粒の直径、および結晶方位が音響的な特徴に影響を及ぼすと言われている。 この見地から、より柔らかで大きな結晶構造を有する材料がフルートの音色に悪影響を及ぼすと考えられる。」 と仰るのですから、私ごときが何を言うまでもありません。 フルートの音色を◎(とても良い)、●(良い)、○(普通:悪くはない)に分類しているが、それは誰か1個人の主観なのか、それとも複数の人間がブランドテストを行い、その印象を平均したものなのかは不明。 それぞれの音色が、スペクトル分布としてはどのように現されるのか大変興味があります。 |

-9-

| -9- フルートの音色に対する材料の影響 |

文献の概要 (原題)EFFECT OF MATERIAL ON FLUTE TONE QUALITY (原文英語) 出典:The Journal of the Acoustical Society of America 521 著者:John W. Coltman 3319 Scathelocke Road, Piltsburgh, Pennsylvania 15235 http://ccrma.stanford.edu/marl/Coltman/documents/Coltman-1.06.pdf フルートの研究に関して第一人者であるジョン・コルトマン博士の論文。 ジョン・コルトマン博士に関しては下記が詳しいです。 http://homepage3.nifty.com/mikms/page3004.html ******以下要約****** 1. フルートの構造 銀、銅、木製の3本のキーを有しないフルートを製作した。 内径は全て1.90cmである。 銀パイプは肉厚0.36mmを有し、以前銀製フルートを製造した際に使用した銀管のストックを使用。 銅管の肉厚は1.53mm。銀管に比較し、約4倍の厚さを有している。 木製管の原木は木管楽器に多用されるgrenadilla材であり、標準的な木管フルートの4.1mmの肉厚を有する。木管フルートは、銀管の1.7倍の重量である。 各管とも長さ32.7cmであり、Delrin社製プラスチックマウスピースを接続している。接合した3本のプラスチックヘッドは、内径にテーパを有する同寸法構造である。 唄口の直径は1.75cmである。 2. リスナによるブラインドテスト 実験は、同一の演奏者がそれぞれ3本の異なるフルートを吹奏した際、その違いをリスナが認識可能かというものである。 実験には27人のリスナが集合した。内訳は、20人がプロまたは上級アマチュア演奏家であり、さらにそのうち13人はフルート奏者である。残り7人は学習者である。 テストは、音響的に十分配慮されており、室内楽の演奏にも頻繁に使用される教室の中に、アルミニウムメッキを施した小さなマイラスクリーン(750μm厚、音響透過性は優に15kHz以上)を張り、その陰で演奏者が3本のフルートを吹く。という環境で行った。 各テストにおいて、全く同一のフレーズを3回吹奏する。そのうち2回は同じ材質のフルートによるものである。 リスナは、音色が異なって聞こえたフルートの演奏順を紙に記入する。これを1セットとする。 (例えば1回目に演奏した音が他の2回の演奏と異なる音色と感じたら「1」と記入) この手法は、音色が「良い」あるいは「悪い」という印象による判断や、「木製フルートや銀製フルートの音色はこのように聴こえるに違いない」という先入観による判断を出来る限り除去し、音の違いだけを感じ取るようにするために考案された方法である。 実験は36セット行った。 最初の6セットは、銀管および木管を使用し、フルートの第一モード(低音)による一息のロングトーンを吹奏した。 そのうち3セットは、2回の銀管に1回の木管。残り3セットは、1回の銀管に2回の木管である。 同様に、次の6セットは銀管と銅管で行った。 次に、音色をフルートの第二モード(高音:約800Hz)に変更し、上記の条件で12セット(6セットを2回)を行った。 さらに、より複雑なフレーズを吹奏して12セット。 各セットでの確率的な正解率は3分の1になります。従って、36セットでの期待値は 36 ÷ 3 = 12 つまり、でたらめに判定しても36回のうち12回は当たることになる。 勿論、全問正解すればスコアは36になります。 結果の抜粋は下記。 プロまたは上級アマチュア演奏家のスコア平均: 12.9 学生のスコア平均: 14.1 全体のスコア平均: 13.1 【感想】 ブラインドテストを行った結果、プロよりも学生のほうがスコアが良かったのはご愛嬌^^ しかも、音色の違いを確かに認識しているという有意な数値は出ていないようです。 要約には入れられませんでしたが、この論文では実験結果を統計解析の手法を駆使して分析しています。 また、演奏者が常に一定の角度で吹き込めるように特殊な装置を考案し、フルートを持ち替えたときの条件の変化を極力ゼロにするような工夫もされているようです。 |

-10-

| -10- 尺八の音色に及ぼす管材の影響 |

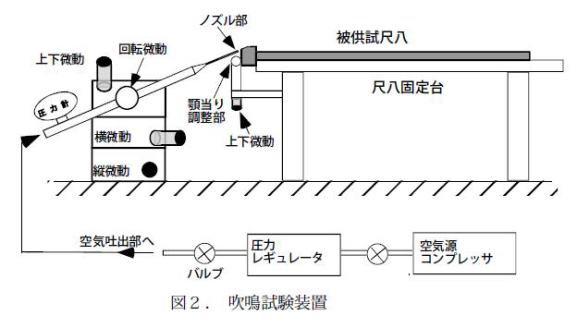

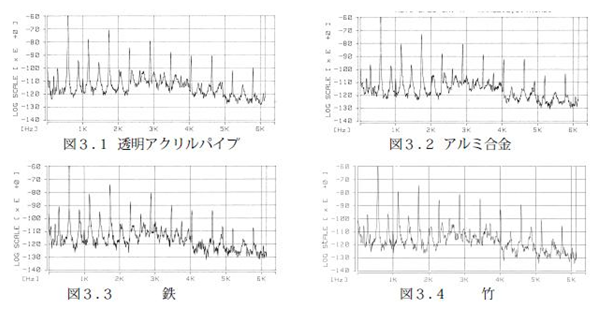

文献の概要 (原題)尺八の音色に及ぼす管材の影響 (原文日本語) 著者:Toshiyuki Sasaki 名古屋大学 http://www-eng.kek.jp/giken/procedng/paper/met062.pdf 尺八は竹製でなければ本来の音が出ない。という通説により、初心者であっても、高価な竹製を購入しなければならない状況がある。 そこで、竹、塩化ビニール、硬質プラスチックス(アクリル)、木、鉄、アルミなどのいろいろな素材による尺八を製作し、尺八の材質による音色の違いを研究した論文。 ******以下要約****** 尺八の音色に関するパラメータ (大項目のみ下記に示します。原文ではそれぞれの項目の下に多くのパラメータが列挙されています。) 今回は材質だけを問題にするので、他のパラメータは極力一定に保つ必要があります。 形状関連 ・ 全体形状関係 ・ 中継ぎ関係 ・ 手孔関係 音源関連 ・ 歌口関係 ・ 吐息関係 実験 5.1 供試尺八の製作 材質による違いの検討: 内径および肉厚が同一の塩化ビニール、透明アクリル、木、鉄、アルミ合金製パイプ および上記に近似の内径と肉厚を有する竹管。 内径20 mm、肉厚3 mm、全長545 mm(1尺8寸管) 肉厚による違いの検討: 内径20mm、肉厚2 mm、3 mm、5 mm の3種類。 5.2 試験装置 演奏者の吹き方による違いをキャンセルし、実験条件を揃えるために、尺八吹鳴装置を製作した。 製作した装置は下記。  エアコンプレッサ、圧力計、圧力レギュレータ、吐出ノズルを有し、噴出し口は縦、横、高さ、回転の4自由度で微調可能。さらに顎あたりの調整装置まで付いている。 5.3 音響試験および結果 1)それぞれの尺八について空気の当たりを最適に調整し、発生した音をマイク(SONY F-99s)で集音。これをデジタルテープレコーダ(TEAC RD-180T)に記録して、FFTアナライザ(B&K Type 2034)とテクニカルコンピュータ(TEAC PS-90222F)によりスペクトル分析を行った。 2)その結果、材質の異なる各尺八でのスペクトル分布(倍音構造)は一致しなかった。 3) 歌口部の微小な機械加工精度やノズルと歌口の位置関係、顎当たり量の微妙な位置関係などが音色のスペクトル分布に影響しているのではないかと考え、アルトリコーダ(ゼンオン Alto 1000B)の上部を各種材料のパイプにはめ込んで音を出し、スペクトル分析を行った。 4) その結果、どの材質でも同様なスペクトル分布が得られた。 5) 管の肉厚が違う場合もスペクトル分布に差異は見られなかった。  尺八の音色に影響しそうなパラメータは非常に多い。今回はその中でも管の材料(素材)に的を絞り、その影響を解明するために実験的研究を行った。しかし、被供試尺八の製作段階において、管材以外のパラメータを一致させることが如何に難しいことか、 (中略) ということは、逆に、歌口形状を含む音源の違いによる音色への影響が、管材のそれと比較して相当大きい事が証明されたと考えられる。 素人尺八愛好者は、素材の竹(しかも高価な竹に)に拘る前に、まず自分の吐息と歌口で構成される音源作りが鳴りを良くする大きな要素であるということを深く認識することが必要且つ重要である。安易に管材のせいにするのは考え物だと感じた。 一方、尺八の音色は音の立ち上がりや立ち下がり時に味があり、音響・振動学では表すことが難しいこれらの音に関する管材の影響や人間の感覚における物理量を試験するのは大変むずかしいことである。 【感想】 材料だけを変化させた丸棒にリコーダの歌口を取り付け、出音をスペクトル解析した研究。 文献1でもありましたが、出音のスペクトル分布をとると、演奏者の違い(文献1)や空気ジェットの吹き付け位置の違い(文献5)のほうが圧倒的に大きな差となっているようです。 吹き方の優劣が音色の優劣に大きく影響しているということは、「上手な人は、どんな楽器を吹いても同じ音がする」という、よく感じる経験を思い起こさせてくれます。 |